PLATEAU YOKOHAMAプロジェクト

地域の課題解決に貢献する作品を表彰する「アーバンデータチャレンジ(以下、UDC)」において、商用サービスや学術研究にスポットを当てる「ビジネス・プロフェッショナル部門」。UDC2022の受賞者チームのプロジェクトを3回のシリーズで皆様にご紹介します。(第一回目の記事はこちら)

第二回目の今回は、優秀賞を受賞したチームのツール「タンジブルインターフェース」!横浜市におけるワークショップの事例を交え、ツールによる社会課題解決のポイントや活用可能な分野について、開発に取り組まれたPLATEAU YOKOHAMAプロジェクトの小林様よりご寄稿いただきました。

優秀賞

プロジェクト名:PLATEAU YOKOHAMA タンジブルインターフェース

PLATEAU YOKOHAMAプロジェクト

小林巌生

PLATEAU YOKOHAMAプロジェクトは、国土交通省が進める3D都市モデルの整備事業であるプロジェクトPLATEAUのユースケース開発事業として、インフォ・ラウンジ株式会社、サイバネットシステム株式会社、山手総合計画研究所株式会社、Code for YOKOHAMAによる企画提案が採択されて2022年度にスタートしました。3D都市モデルやVR技術を活用することで、都市景観や空間活用方法について、空間認識力の差を超えてまちに関わるあらゆる主体が一緒になって検討できるツール「タンジブルインターフェース」と、本ツールを活用して実施するワークショップの手法を開発しました。

タンジブルインターフェースは、VR空間内に再現された3D都市モデルと、建物やストリートファニチャー(街中に設置されたベンチや街灯等のオブジェクトのこと)のリアル模型をダイレクトに連動させたシステムです。実空間のテーブル等の上にある模型の配置を自由に変えながら、その場で景観や場面活用をVR空間にてビジュアルで確認できます。

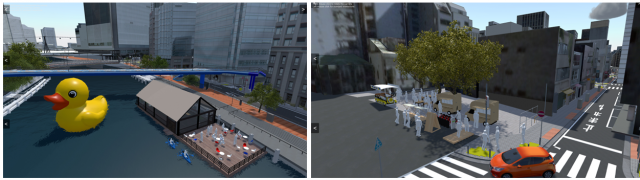

図1:VR空間におけるビジュアル化例

横浜市で実施したワークショップでは、通りの活用案として、歩道を拡幅してテラスカフェを設置する案や、現状はコインパーキングとして使われているスペースにキッチンカーやマルシェスタンドを設置してにぎわいを創出する案等が出されました。また、水辺の活用案として、水上レストランや水上ステージを設置してパドリングサーフィンでアクセスできるようにする案や、水辺へのアクセスを改善するためにプロムナードを整備する案等が提案されました。

図2:ワークショップの様子

タンジブルインターフェースを活用することで、誰でも楽しく、直感的な操作でまちづくりに参加出来る、これまでなかった新しい体験を提供できます。

PLATEAU YOKOHAMAプロジェクトでは、今年度もプロジェクトPLATEAUのユースケース開発事業として採択されており、架台の小型化やクラウドシステムとの連携機能を実装するなど、汎用性と可搬性を向上に取り組んでいます。また同時に、全国の自治体やデベロッパーの方々とも、それぞれの土地でのタンジブルインターフェースを活用したワークショップの実施に向けて相談が始まっています。もし、本稿をご覧の方で関心をお持ちいただけたなら、お気軽にご連絡いただければ幸いです。

■本プロジェクトの紹介動画:Youtube

■プロジェクトPLATEAUユースケース紹介記事:

https://www.mlit.go.jp/plateau/use-case/uc22-035/

■本件に関するお問合せ先:

インフォ・ラウンジ株式会社 良田、小林(info@info-lounge.jp)

(2023年8月メールマガジン掲載)