CS立体図

CS立体図

~適正な森林経営計画の立案に向けて~

【概要】

「CS立体図」は、長野県林業総合センターが考案した地形表現図です。

CS立体地図は、曲率(Curvature)と傾斜(Slope)との組み合わせにより、視覚的・直感的な地形判読を可能にします。

森林経営計画の立案においては、「木材生産林」と「災害に強い森林」を適正に配置して、森林の持つ様々な機能を効果的に発揮させることが求められています。CS立体図を活用することで、災害に脆弱な地形に立地する森林を抽出し、科学的な根拠に基づく経営計画の立案が可能となりました。

【背景・目的】

戦後、高騰する木材需要への対応や国土保全・水源涵養を目的に、「拡大造林政策」が実施されました。今、この政策により植林された多くの人工林が成熟し、収穫期を迎えています。

一方、木材輸入自由化等により国内林業が衰退したことで、森林整備が遅れ、荒廃した人工林も増えてきました。森林の荒廃は土砂災害等の被害を拡大するため、適切な保全が必要です。

これらの人工林は、地形条件等を考慮し、「短期的に伐採する」、「長伐期に誘導する」、あるいは「そのまま森林として保全する」、それぞれに区分(ゾーニング)し、目的に応じた管理をしなければなりません。

「地形」は、水の動き、土砂の移動、地殻変動、火山活動など、その場所で過去に発生した現象(=災害)の結果です。これらは同じ場所で繰り返し発生する可能性が高く、防災の観点からも地形判読により将来発生しうる災害を予測し、適切な対策を取ることが重要です。

従来、地形条件は、等高線による地形図や経験値により判読されてきました。

ここで、地形図から判読できる情報には、以下の二つがあります。

地形量:標高や傾斜のように、長さや大きさ、それらの比など、定量化できる形態要素

地形種:扇状地や崖錘など特定の成因によって形成された特定の形態的特徴をもつ地形の部分

「地形量」は、パソコンでの解析が容易な一方、「地形種」は地形量を用いて人の解釈により判読する必要があるため、判読者によって結果が異なる課題がありました。

「CS立体図」は、これらの課題を解決するため、「地形種」の判読を容易にすることを目的として開発されました。

森林経営計画を立案する様々な場面でCS立体図を使った地形判読を役立てることができます。

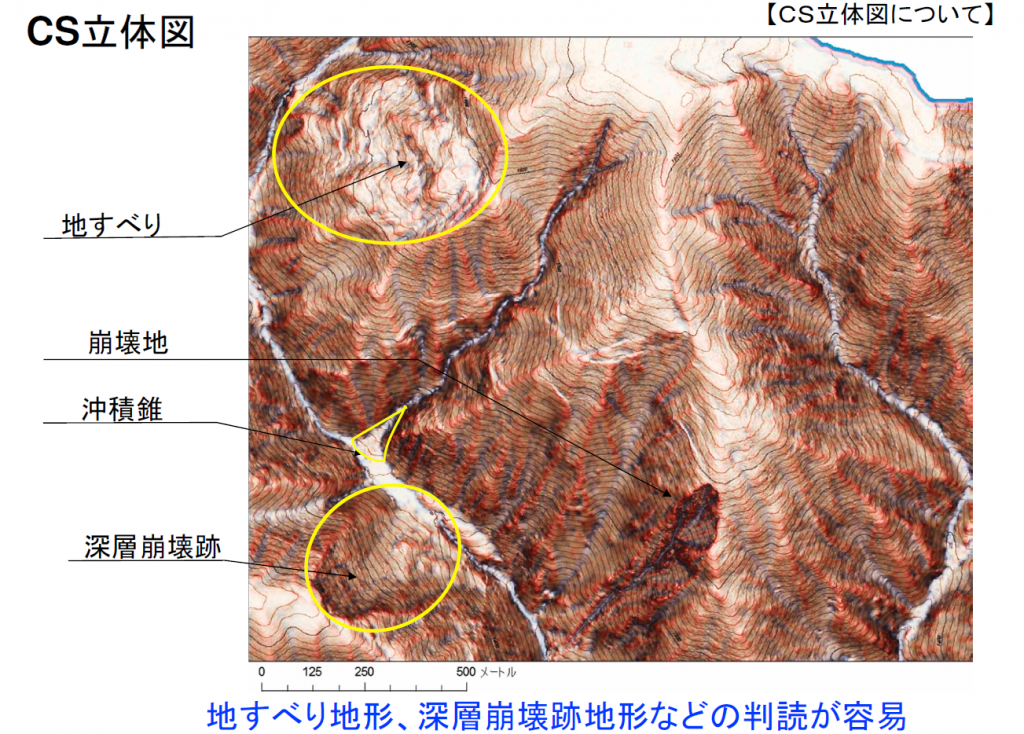

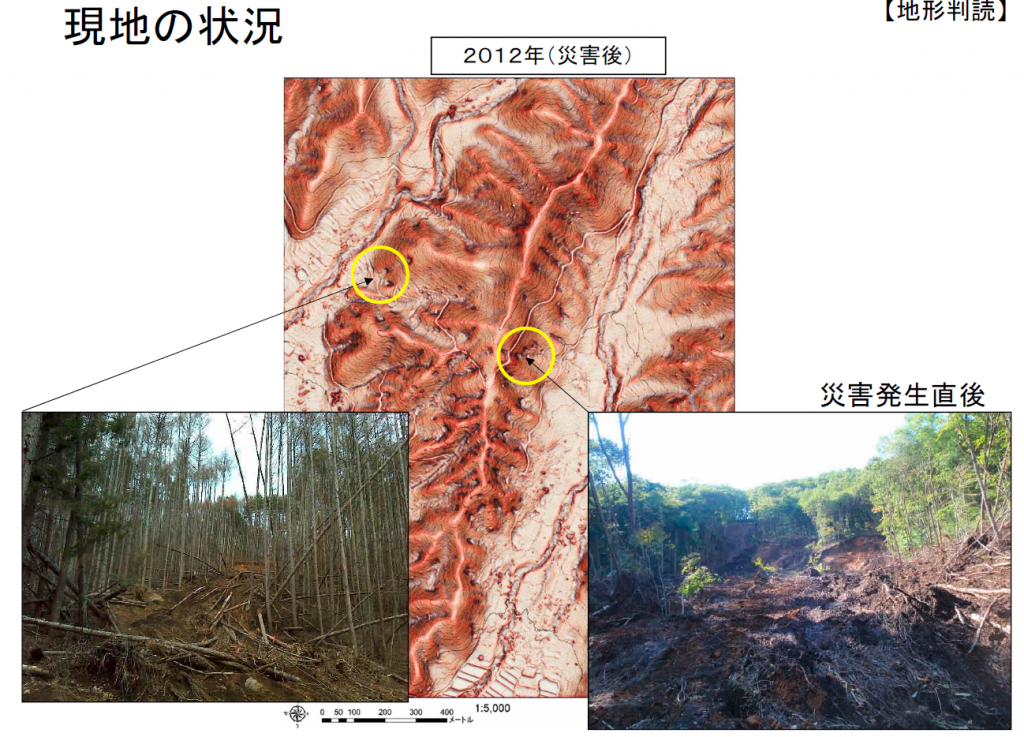

例えば、CS立体図により、地形を直感的に把握できるだけではなく、地すべり地形、崩壊跡地形といった危険性の高い場所を抽出できます。これを基に「短期的に伐採する」、「長伐期に誘導する」、あるいは「そのまま森林として保全する」と言ったゾーニングの判断基準の一つとします。

さらに、ゾーニングにより「短期的に伐採する」と決定した森林では、集運材のための路網が必要になります。

CS立体図を使った地形判読により湧水や崩壊危険地形を読み取り、適切な地策をとることで、林業活動の効率性だけではなく、安全性・耐久性も考慮された路網の作成を進めることができるようになりました。

また科学的根拠に基づき森林経営計画を立案できるため、地域住民との合意形成も円滑に進めることができます。

【内容】

CS立体図は、地形図から判読できる3つの地形量「①標高」「②傾斜」「③凹凸(曲率)」を異なる色調で彩色し、複数枚を重ねて透過処理することで立体表現した図法です。このため、地形種の判読に必要な要素を視覚から直感的に読み取ることができ、「地形種」の判読が容易になりました。

また、曲率計算の前処理として、判読したい地形規模に応じて平滑化処理を行います。これにより、大地形(断層や地質等の地質構造の違いによる大規模な地形)や小地形(表層崩壊、湧水や人工改変等などの小規模な地形)を強調して表現することができ、地滑り地形や深層崩壊跡地形などの判読が容易になります。

CS立体図の作成には、数値標高モデル(DEM)を使用します。国土地理院が発行する10mメッシュDEMから作成したCS立体図は大地形の判読に適し、航空レーザ測量成果から作成した細密なDEMから作成したCS立体図は小地形の判読に適します。現在、以下のCS立体図が整備されており、G空間情報センターからダウンロードすることができます。

- 長野県CS立体図(0.5mメッシュDEM使用)

- 静岡県CS立体図(1.0mメッシュDEM使用)

- 岐阜県CS立体図(0.5m、1.0mメッシュDEM使用)

- 全国CS立体図(10mメッシュDEM使用)

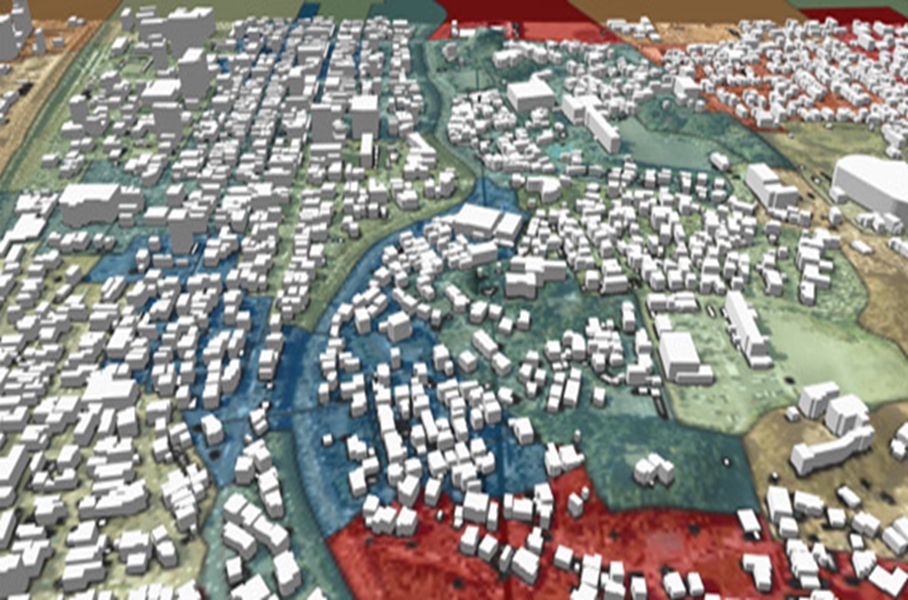

いずれも、位置情報付き画像ファイル(GeoTIF形式ファイル及びワールドファイル)になっているため、地理情報システム(GIS)に表示して拡大・縮小したり、立体的に表示したりすることもできます。さらに、地質図や地滑り分布図などを重ねて表示し、見比べることもできます。こうした情報の多面的な分析により、より客観的で冷静な地形判読ができるようになります。

なお、長野県CS立体図は近日新バージョンの公開を予定しています。

従来データにあった図郭線や水部の欠損を除去したうえ、タイル形式での公開も始めます。

もちろん、全ての答えは現地にあるため、地形判読の後は必ず現地で検証を行う必要があります。知見を積み重ねることで、地形判読の確度が高まり、災害に強い森林づくりの基礎情報として役立てることができます。

CS立体図についてのより詳細な情報は、以下のURLをご参照ください。

FOSS4G 2017 Tokyoハンズオン・CS立体図を用いた地形判読

https://www.slideshare.net/osgeojapan/csfoss4g-2017-tokyo

【活用事例と今後の展望】

CS立体図は、これまで以下のような様々な活動に利用されています。

- 森林経営計画の立案

- 森林路網の計画

- 発生した土砂災害の原因究明・二次災害の予測

- ダムの土砂動態(堆積・洗堀)の把握

- 熊本地震災害での現地調査

- 地域防災現場での住民との対話

- 地域住民によるハザードマップの作製

- 崩壊危険地の見回り

- 観光マップの背景

- 史跡研究(山城、古道、御牧など)

- 海底資源探査

CS立体図はオープンな図法であり、出典を記載いただければ誰でも自由に利用することができ、自分で作成することもできます。また、ArcGISやQGISを使った自動作成ツール(CSMapMaker)も公開されており、G空間情報センターからダウンロードすることができます。

さらに、谷が多く入り組んだ地形では崩壊が発生しやすい事実を踏まえ、地形の複雑さを数値化し、湧水や崩壊危険地を定量化する新たな地形評価指標として平面曲率の標準偏差(SHC:Standard deviation of Horizontal Curvature)の開発に取り組んでいます。

また、CS立体図から地滑り地形等の崩壊危険地を人工知能により自動判読する取組も進めています。

【使用データ】

- 数値標高モデル

関連事例

3D点群データを、CloudCompareで可視化する方法を紹介。

実施主体 / 事例提供元 : 一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会

使用データ:VIRTUAL SHIZUOKA 静岡県 中・西部 点群データ

CityGML形式の建物データを、QGISで可視化する方法を紹介。

実施主体 / 事例提供元 : 一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会

使用データ:3D都市モデル(Project PLATEAU)掛川市(2020年度)、基盤地図情報 数値標高モデル 523810、国勢調査2020年小地域(町丁・字等別)22213 掛川市