自治体業務で普段使いできるデジタルツイン環境(デジタルシティサービス)の機能強化

(一社)社会基盤情報流通推進協議会 岩崎 秀司

1.デジタルシティサービスとは

一般社団法人 社会基盤情報流通推進協議会(AIGID)は、これまでのG空間情報センター等の運営に加え、昨今のスマートシティの取組等の都市全体の高度管理のニーズを受け、東京大学と連携し、デジタルツイン環境を提供していくデジタルシティサービスを2020年6月にリリースしました。

その後、AIGIDが主催し多くの自治体や有識者が参加する「デジタルスマートシティ研究会」や「都市アプリケーション連携実装研究会(以下、実装研究会)」での議論を踏まえてバージョンアップを図りながら、2023年4月に全国の自治体での利用が可能となりました。

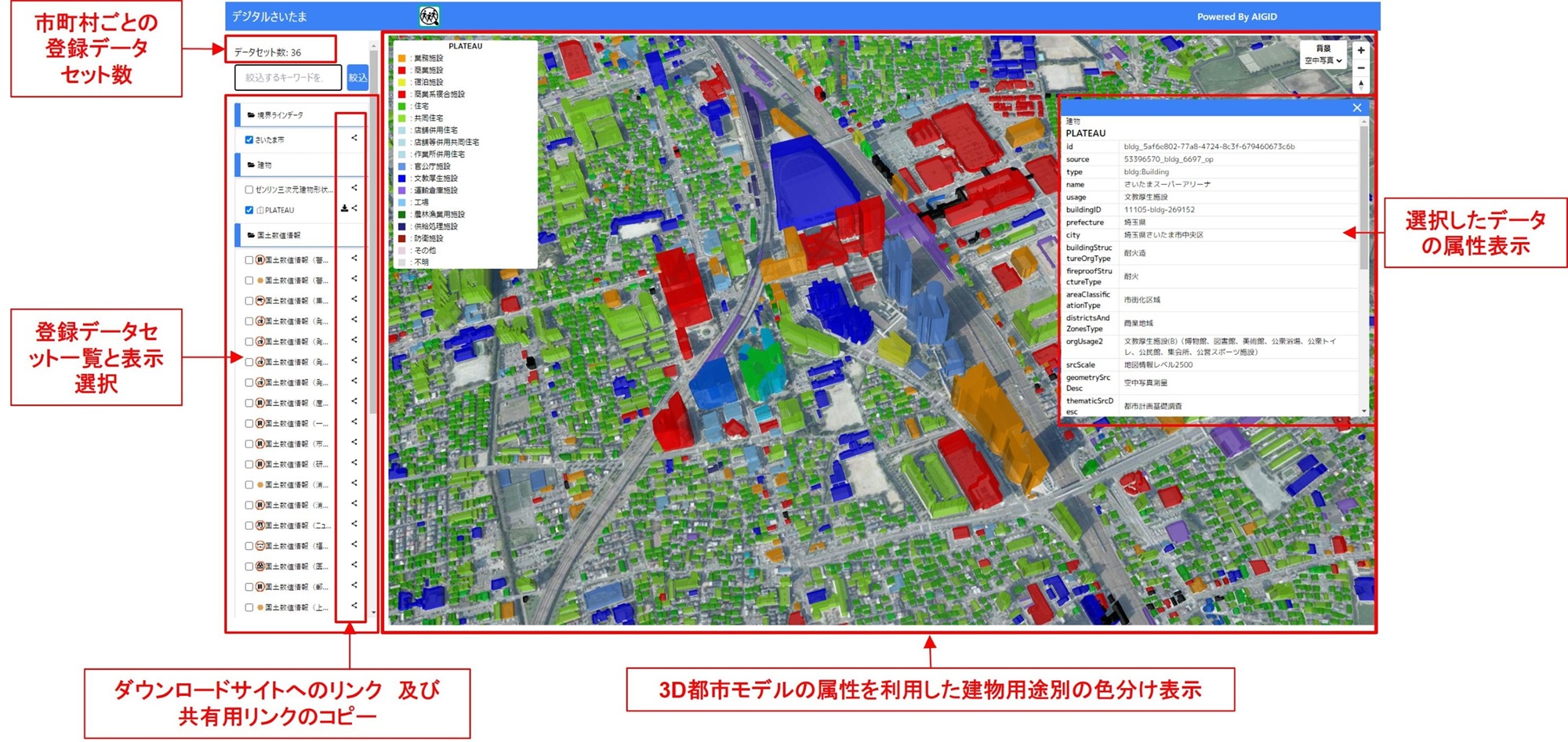

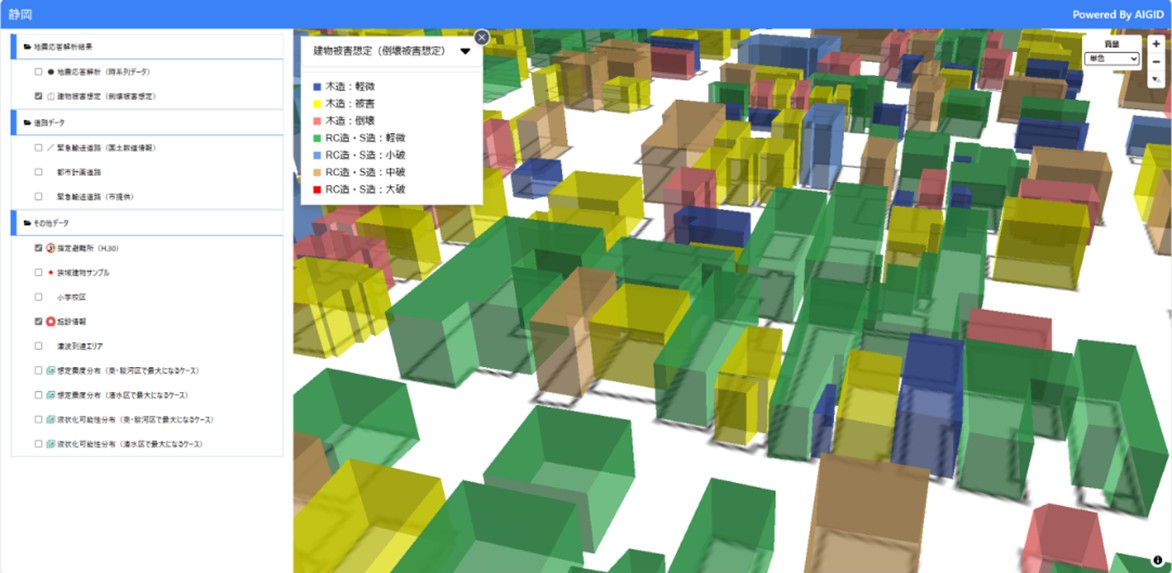

デジタルシティサービスは、自治体ごとに保有している多様なデータを3D地図上で可視化等を行うことが可能なデジタルツイン環境です。また、自治体が防災分野や都市計画分野等の施策検討の際に必要となる共通的な機能を実装した地域共同で利用可能なクラウド型のサービスであり、自治体職員の方々が業務で普段使いできるサービスを目指し、機能強化を図っています。

図1:デジタルシティサービスの基本的な画面構成

2.デジタルシティサービスの高度化の取組

デジタルシティサービスは、2023年の全国展開後も継続的にバージョンアップを図りながら機能強化を行っています。2024年度には下記に示すような取組を行いました。

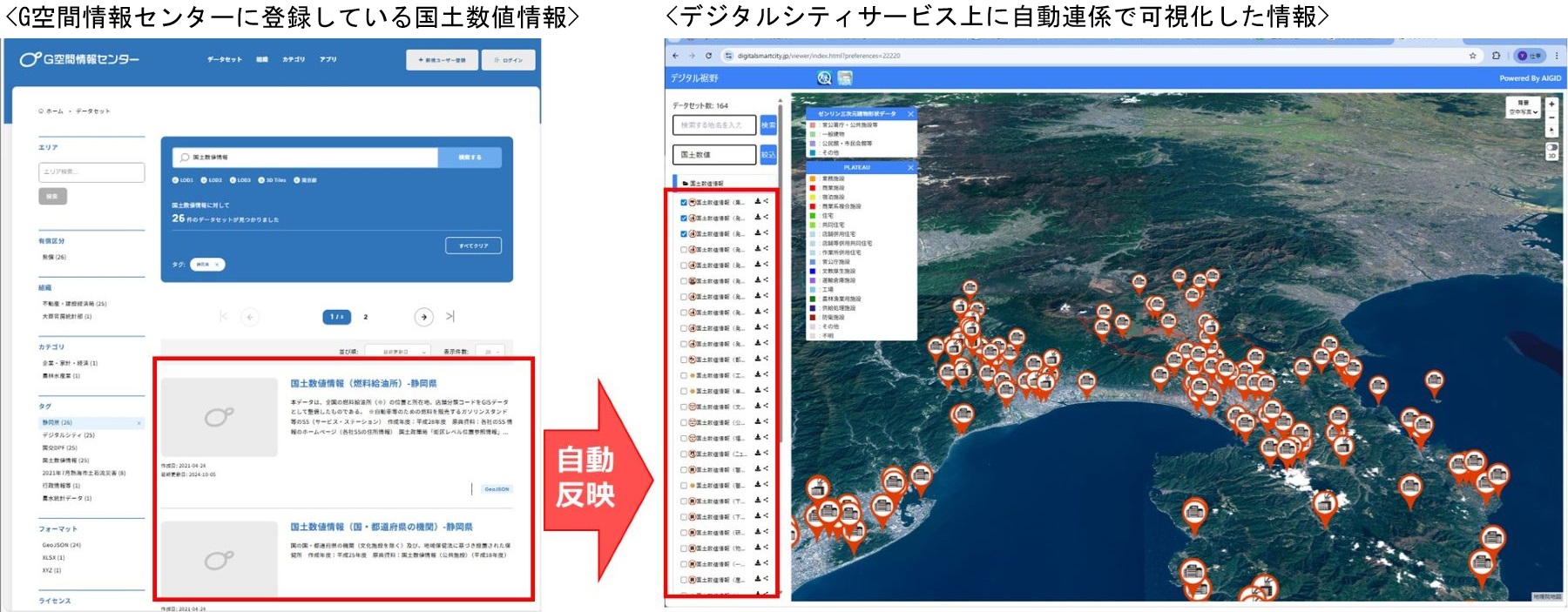

(1)G空間情報センターとの連携強化

G空間情報センターに登録しているデータを自動的にデジタルシティサービスに可視化する連携機能の強化を図っています。例えば、G空間情報センターに登録している国土数値情報は、登録されているメタデータをもとに自動的に対象とする自治体を判別し、デジタルシティサービス上に可視化することができるようになりました。

図2:G空間情報センターとデジタルシティサービスの自動連係イメージ

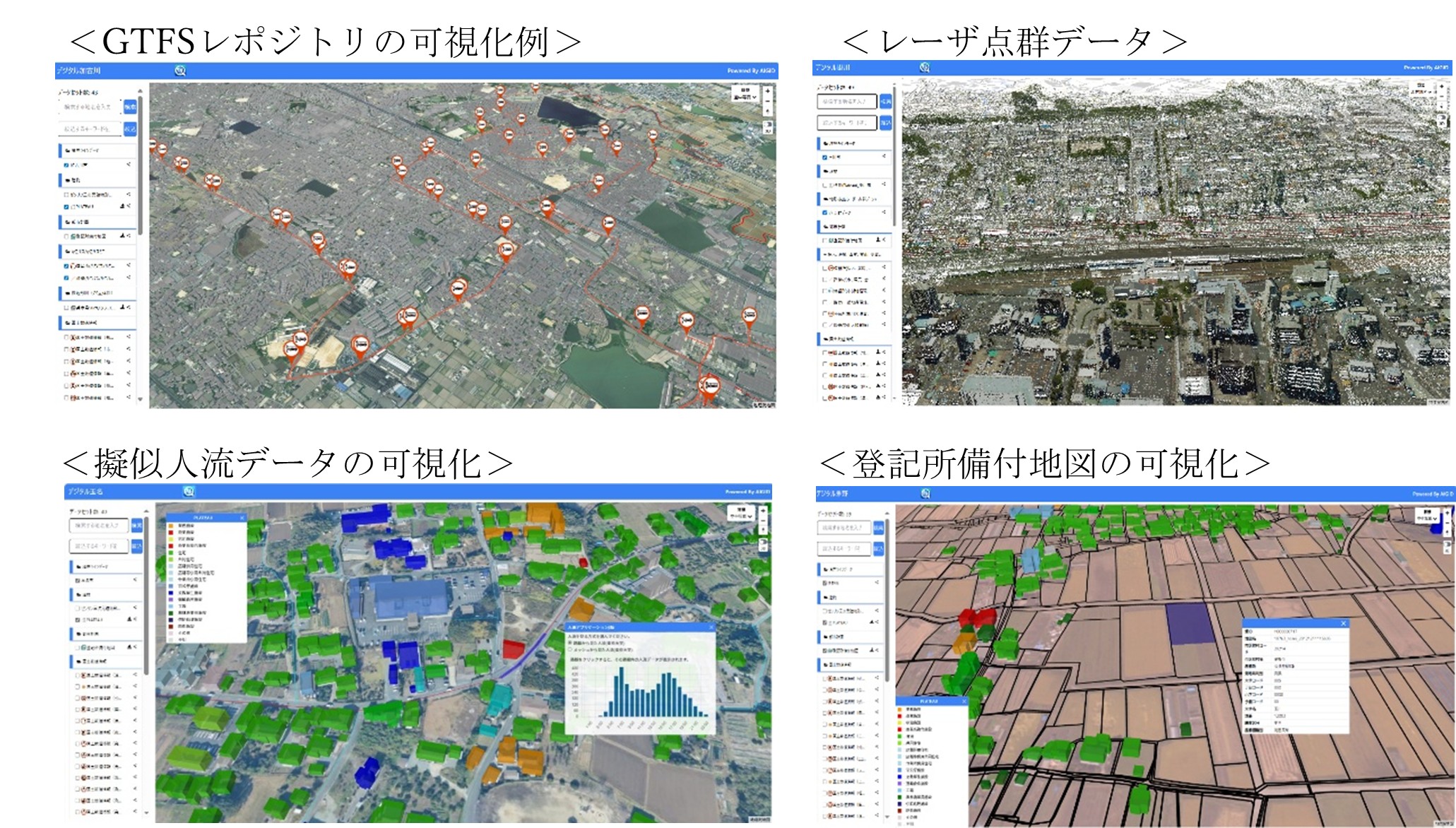

(2)デジタルシティサービスで提供する情報の拡充

デジタルシティサービスの開設後、全国的の自治体で共通的に利用できる情報を対象に可視化する情報の種類を増やす取組を行っています。例えば、2024年度には、GTFSデータレポジトリに登録されているバスに関する情報や東京大学の研究成果である擬似人流データなど全国の自治体で施策検討等に活用できる情報を登録し、全国の自治体で閲覧できるようになりました。

図3:デジタルシティサービスで提供する情報の強化

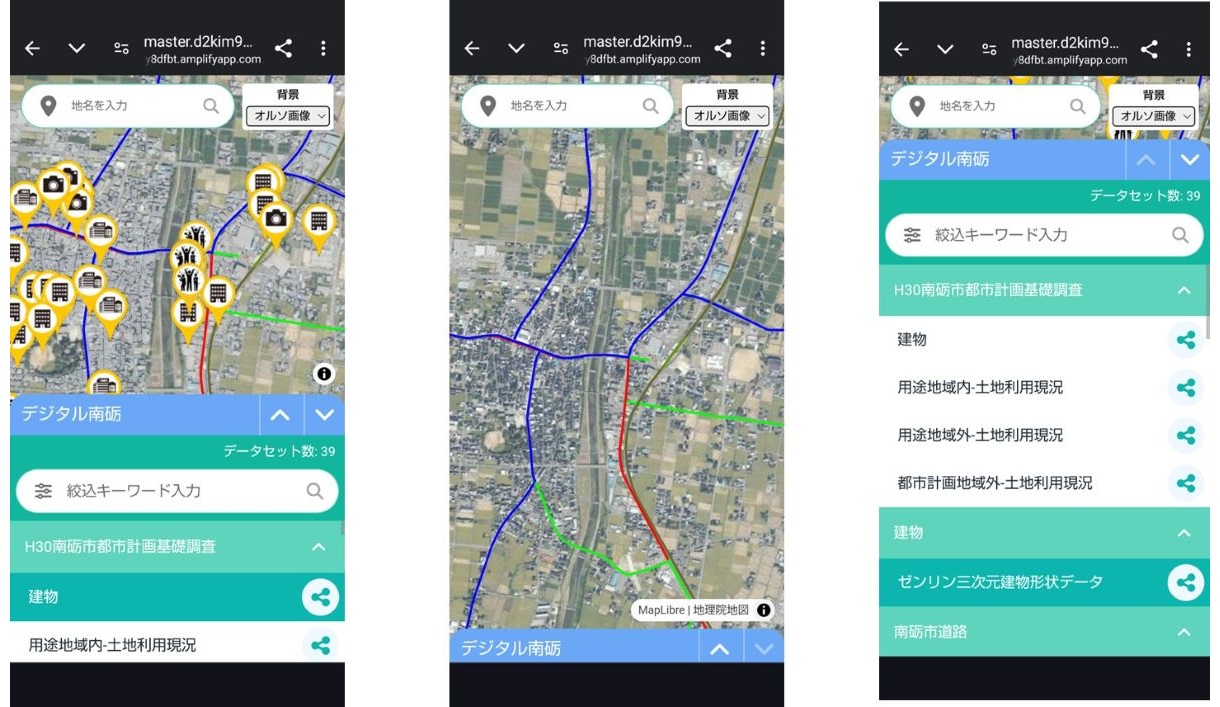

(3)レスポンシブデザインへの対応

デジタルシティサービスのサイトは当初PC向けに設計されており、スマートフォンなどで表示すると見づらいという問題がありました。そのため、スマートフォンやタブレット端末でも利用しやすいサイトとするため、レスポンシブデザインの導入を行い、いつでもわかりやすく利用できる環境となりました。

図4:スマートフォンで表示したデジタルシティサービス

3.2025年度以降の今後の取組

デジタルシティサービスは、3D地図上でのデータの可視化だけではなく、デジタル田園都市国家構想の政策などにあわせて、都市の課題解決につながる様々なアプリケーションやシミュレーションとの連携を目指して、真のデジタルツインの機能を強化しています。

2025年度は、デジタルシティサービスを利用した「開発許可申請の効率化」及び「建物振動シミュレーション」に関するアプリケーションの実装を目指し、自治体で普段使いできるサービスとしてさらなる開発を進めていく予定です。

2025年度の実装研究会は、デジタルシティサービスを利用した「開発許可申請の効率化」及び「建物振動シミュレーション」のアプリケーションに興味のある約50団体の自治体の方に参加いただき、意見交換等を行いながら実装を行いつつ、自治体で普段使いできるサービスの実現を目指していきます。デジタルシティサービスの今後の展開や取り組みにご期待ください。

「デジタルシティサービス」や「都市アプリケーション連携実装研究会」の取り組みにご興味のある自治体の方は、以下にお気軽にご連絡ください。

図5:建物振動シミュレーション結果の表示イメージ

■本件お問い合わせ先

デジタルシティサービス事務局:cpod-info(アットマーク)aigid.jp

(2025年7月 ニュースレター掲載)