地理空間情報技術動向:「空間ID」国際標準化取組状況のご紹介

PwCコンサルティング合同会社

テクノロジーアンドデジタルコンサルティング

Technology Laboratory

瀬合 健一

はじめに:

PwCコンサルティング合同会社では、近年、様々な地理空間情報に関連するプロジェクトに関与しています。今回は、経済産業省、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)等が進めている地理空間情報の関連仕様である「空間ID」に関する国際標準化取組状況についてご説明します。

空間IDとは:

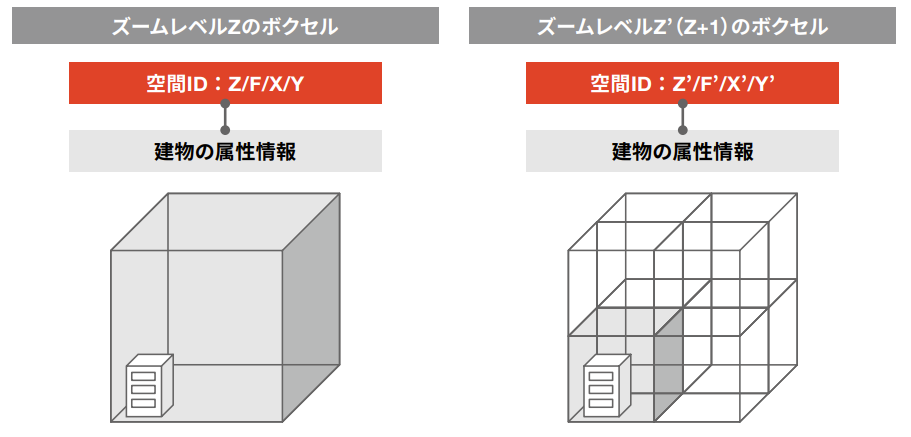

空間IDとは地球上の3次元空間を直方格子状に分割した空間ボクセルに、一意の識別子を割り当て、特定の場所や地域を識別するための方法です。これまで様々な形式・単位で管理されてきた地理空間上の情報についてこの識別子を用いることにより、同一空間における様々な情報を一つにまとめて情報処理できる仕様となっています(図1参照)。また活用先としてはドローンやロボットを含めて様々な分野での活用が検討されています。空間IDを含む仕様は、2025年4月に「4次元時空間情報利活用のための空間IDガイドライン(1.0版)」としてIPAのHP上で公開されています。

図2は空間IDによりフィジカル上のあらゆる空間をサイバー上に再現するイメージを示したものですが、現実空間上での建物やドローン、建設機械といった様々なモノの情報を空間ボクセル上のデータとして共通の形で取り扱うことができることが示されています。

図1:ボクセルと空間IDの概念モデル図 (※1)

図2:空間IDによるフィジカル空間とサイバー空間の連携イメージ (※2)

国際標準化の取組状況:

空間IDの国際標準化は、IPAの4次元時空間情報基盤アーキテクチャ検討会資料によれば、OGC(Open Geospatial Consortium)が策定する国際標準規格である「DGGS(Discrete Global Grid System)」の実装の一つとして位置付け、DGGSの関連標準を策定するワーキング・グループと連携するとされています。

国際標準といえばISOが有名ですが、OGCも地理空間情報を取り扱う有力な標準化団体です。OGCでは国土交通省が進める3次元都市モデル「PLATEAU」のフォーマット「CityGML」の仕様を定めているほか、ISOとも連携して様々な規格の標準化を進めています。

DGGSは空間IDと同様に地球上をグリッド(格子)で区分けして管理する仕組みで、ISO規格「ISO19170-1:2021」としても公開され、現在も拡張が継続している国際標準です。空間IDがこのDGGSと連携して普及することにより、グリッド単位での空間情報や様々なデータとの連携や流通が促進され、デジタルツインの実現へ貢献することが期待されます。

おわりに:

本稿では、デジタル空間と地理空間情報をつなげる仕様である空間IDの国際標準化に関する取組状況をご紹介しました。地理空間活用技術の発展や地理空間データ流通活用について皆様がさらに興味をお持ちになるきっかけとなれば幸いです。

当社も、先端技術に関わる経験・知見の蓄積とグローバルネットワークを持つコンサルティングファームとして、空間情報市場の拡大に貢献していきたいと考えています。

■お問合せ先:

PwCコンサルティング合同会社

担当:瀬合 健一 Email:kenichi.sego@pwc.com

■出典:

※1 PwC Japanグループ 空間ID:リアルとデジタル空間融合の現在と将来展望

※2 空間IDによるサイバー空間と物理空間の連携イメージ:「4次元時空間情報利活用のための空間IDガイドライン(1.0版)」(https://www.ipa.go.jp/digital/architecture/guidelines/4dspatio-temporal-guideline.html)、経済産業省・国土交通省・国土地理院・国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構・独立行政法人 情報処理推進機構

(ご参考)PwCコンサルティングによる空間ID関連の概要ご説明

https://www.pwc.com/jp/ja/services/consulting/disruptive-technology/3d-spatial-information.html

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/spatial-id.html

(2025年6月 メールマガジン掲載)