八丈島スマートモビリティサービス実証事業のご紹介~あたらしい移動手段でもっと自由に!~

日本工営株式会社

交通政策事業部 交通都市部

大皿 陽康

日本工営株式会社(以下、当社)は、事業主体である東京都より、八丈島における島内交通に係る実証を受託しています。実証事業は、限られた車両台数・ドライバー数で効率的に乗り合い輸送を行う AI デマンドタクシーと、来島者が手軽に利用できるシェアリングモビリティを用い、2023年9~2024年2月の期間で実施しています。

八丈島では、今後高齢化が一層進み免許返納者が増加する一方で、職業ドライバーの減少が懸念されています。八丈島の人口は約7000人と減少傾向にあることに加えて、65歳以上の人口構成割合は、全国平均が26.6%に対し、八丈町は36.9%となっています。コロナ禍の影響を受けて、タクシー事業者は島内に5社を残すのみとなりました。町営バスが路線バスとして定時定路線のサービスを提供してますが、急勾配な地形において高齢者の方がバス停までの移動にも苦労しているなどの声が聞かれます。こうした課題に対し、島内の住民や来島者の交通サービスに対する需要量を確認するとともに、島内の限られた交通・観光関係の人材資源を活用し、持続可能な交通サービスの実現に向けた検証を進めることが本実証事業の目的です。

図1:本実証事業エリアマップ

■AIデマンドタクシーとは?

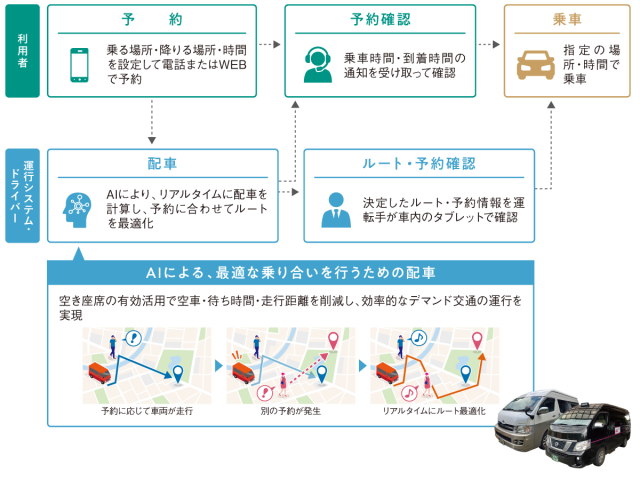

タクシーと乗り合いバスの長所を掛け合わせた、AI によるリアルタイムな配車計算を行う配車システムを用いた乗り合い輸送サービスです。AIにより、リアルタイムにルート最適化を行うことで、空き座席の有効活用により空車・待ち時間・走行距離を削減し、効率的なデマンド交通の運行を実現します。

こうしたデマンド交通の試行や導入事例は、全国各地で見られるようになりました。過疎地における自家用有償運行に対して、AIを活用したシステムを導入する事例も見られるだけでなく、人口が集積する都心部や中心市街地においても、他人同士が乗り合いで密度が高い状況で効率的な運行を目指す取り組みや鉄道や路線バスの公共交通網の交通空白地にフィーダー交通の機能を果たすために導入されている事例もあります。

いずれの事例も極力、人手を介さず、密度を高め、効率的な運行を実現することで運行経費に対する収入を高める取り組みが見られます。料金体系もサブスクリプションと呼ばれる値頃感のある月額費用を集める工夫も見られます。

図2:AIデマンドタクシーの配車方法の仕組み

■シェアリングモビリティとは?

個人が車両を所有するのではなく、共有(シェアリング)することを原則とするモビリティです。本実証事業では、シェアリングモビリティサービス「Shaero」(シェアロ)を導入し、島内の宿泊施設や八丈島観光協会等に電動バイク・電動トライクを設置し、島内でのシェアリング利用を促進します。

図3:実証事業で利用可能な電動バイク・電動トライク

この度の実証事業では、島内の主要施設や道路、地形等を原因として交通需要の特性が大きく異なる坂下地域、坂上地域を考慮して、単にデマンド交通を導入するだけでなく、ワゴンサイズの車両が走行できる道路幅員か否かを確認して運行エリアの設定をしています。また、シェアリングでは、車両の動力性能に制限があり、勾配がきつい道路では、走行が難しいことから坂下地域に限定してサービスを提供しています。このように、各地域の実情に合わせて交通サービスを提供し、実証事業を通じて持続可能な交通サービスのあり方について検証を行います。

また、得られた交通の移動データは、GIS等で可視化し、検証を図っていきますが、その基盤となる地図データや道路幅員、勾配などの情報が緻密に重なることで、より詳細な再現ができるだけでなく、デジタルツインによる将来予測に活用できる可能性があると考えています。

当社は、ICT を活用しながらインフラやまちづくり高度化を推進し、インフラの管理者のみならず、利用者を含め、より多くの方々の安全・安心な生活に貢献してまいります。

■参考情報

実証事業特設サイト:https://hachijo-mobility-tokyo.jp

※お問い合わせ先(実証事業事務局の連絡先)も上記サイトに記載しております。

(2023年12月 メールマガジン掲載)